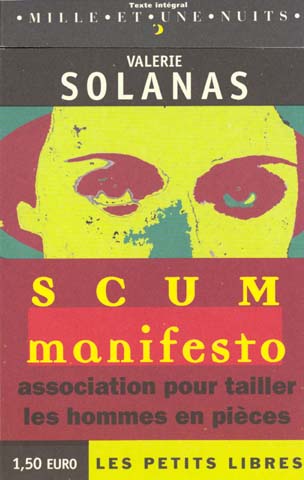

Dans mon souvenir (un peu lointain), je pense avoir découvert l’existence de théories féministes en lisant le Scum Manifesto de Valerie Solanas. J’avais acheté ce livre un peu par hasard. Je n’en avais jamais entendu parler, mais il n’était pas cher et la quatrième de couverture disait que Solanas était la femme qui avait tiré sur Andy Warhol (ok, je commence mal, je viens d’écrire que j’ai acheté un livre d’une femme parce qu’elle était liée à un homme que j’admirais…). Je devais avoir 16 ou 17 ans. J’avais été impressionné par la radicalité et le style de l’autrice. Plus ou moins la même année, j’ai lu Baise moi de Virginie Despentes, roman qui a été un choc au moins de la même ampleur.

Par la suite, pendant mes études d’art, j’ai lu des textes de Donna Haraway, Judith Butler, Linda Nochlin, Lucy Lippard… A l’époque, on ne parlait pas tellement de féminisme, ni à la fac, ni dans les médias… mais c’était un sujet récurent avec mes amies. Ces lectures étaient assez désordonnées. Dans ces textes, ce qui m’intéressait était la manière dont leurs autrices fournissaient des nouvelles descriptions du monde qui à l’époque étaient totalement absente du débat public. On était fin 1990 début 2000, j’avais envie de participer à cette aventure intellectuelle.

À l’époque, je voulais faire un mémoire sur un fanzine québéquois réalisé par des jeunes femmes latinos. Je trouvais ce fanzine incroyable. Je l’avais découvert sur des forums et j’avais commandé toute la collection. C’était imprimé sur un A4 plié en deux, ça faisait quelques pages très denses avec des dessins dès qu’il restait de l’espace dans les marges1. Ça racontait des histoires de cœur, de violence, c’était radical et beau.

Je suis donc allé faire un tour en études féministes à Paris8 dans l’espoir de trouver un.e directeur.ice de mémoire. Je n’y ai vraiment pas passé longtemps, peut-être une semaine. Ce qui m’a fait fuir était leur manque d’enthousiasme, attitude qui contrastait avec les groupes militants plus ou moins formels que je fréquentais à l’époque et dans lesquels les questions de féminisme revenaient souvent (groupes lgbt, libertaires, copines féministes, etc.). On sentait que ces universitaires cherchaient des coupables alors que dans l’expérience militante que j’avais, on cherchait à diffuser des idées, à démolir des stéréotypes (je ne me souviens pas qu’on disait cet aimable « déconstruire ») et à rendre ça excitant. Évidemment, à ce moment de mon récit, vous allez le dire « si ça ne t’a pas plu, c’est probablement que tu as senti que le coupable c’était toi en tant qu’homme-blanc-occidental », et vous aurez probablement en partie raison.

Je me souviens que la seule fois où j’avais pris la parole, c’était lorsqu’une prof avait présenté des artistes étiquetées « féministes » en parlant uniquement de leurs intentions. J’avais posé une question du genre « à quel moment on parle de la forme dans ces pièces ? » (il faut dire que je trouvais les œuvres présentées particulièrement nulles et ras des pâquerettes comparées à ce que j’avais vu durant mes études d’art). On m’avait répondu un truc du genre « ces femmes font ce truc au péril de leur vie », ce qui est évidemment un argument invincible, mais moral et donc pas esthétique ni artistique. J’avais compris que je ne trouverais personne ici à qui parler, alors j’étais retourné au département Art. Et là, vous vous dites « Pauvre chou, il est tout triste parce qu’il s’est fait gentiment tèj d’un groupe féministe qui lui a renvoyé sa merde à la gueule… » Probablement que ça a joué, mais je continue de penser que mon interrogation sur la forme n’était pas si débile que ça… J’ai finalement écris un mémoire sur les rapports entre art et politique et j’ai quasiment arrêté de lire des textes sur le féminisme (sauf Lucy Lippard et Susan Sontag, mais ça parle aussi beaucoup d’art !).

Presque vingt ans plus tard, difficile de ne pas voir que la question des féminismes occupe une place importante, surtout dans les écoles d’art où j’enseigne depuis un certain temps. Lorsque j’ai commencé à y enseigner, il y a une dizaine d’années, la question du féminisme était assez binaire. Si tu étais une étudiante, tout ce que tu faisais devait être lu sous l’angle du féminisme. À l’époque, ça m’avait choqué parce que je voyais des jeunes femmes qu’on renvoyait toujours à ces questions même si ça ne les intéressait pas. Je me souviens d’un entretien avec une étudiante qui me parlait de son travail en y accrochant des concepts plus ou moins maîtrisés issus des théories féministes des années 1960-1970. Ça ne collait pas avec son travail. Je lui avais alors demandé pourquoi elle me parlait de féminisme alors que son travail traitait visiblement de paysage. Elle m’avait dit que les profs lui avaient dit que son travail était féministe. Elle, pensait que « non » et que ça ne l’intéressait pas spécialement, mais comme elle voulait bien faire, elle essayait de raccrocher les wagons. Je me souviens que lorsque je lui ai dit qu’elle avait le droit d’avoir le discours qu’elle voulait sur ses pièces, qu’elle en avait le monopole, ça avait débloqué sa production. Heureusement, la situation a changé – du moins j’en ai l’impression – : aujourd’hui les étudiant.e.s qui parlent de féminisme le font parce que c’est réellement des questions qui les préoccupent. C’est aussi parce que je sentais que j’étais un peu largué sur l’actualité des féminismes (mes références en la matière commençaient à dater !) que je décidé de passer l’été à lire des textes actuels sur la question.

Je me rends donc dans une grande librairie havraise fermement décidé à claquer une partie de mon salaire de prof en essais sur le féminisme (ok, ça n’est pas avec ça que je vais relancer l’édition en sciences humaines !). Je constate que le rayon « féminisme » est bien fourni, il y a même une table entièrement consacrée à cette thématique. Je le savais, mais je constate matériellement que les bouquins sur le féminisme sont devenus un genre éditorial en vogue. On en trouve de toutes les couleurs (mais surtout rose et violet quand même… donc pas si déconstruit que ça). Ça me fait penser à la mode des bouquins sur la colapsologie d’il y a quelques années (certains étaient formidables, mais la plupart complètement nuls) dont les opus fleurissaient sur les tables de libraires. Je lis les quatrièmes de couverture, les bibliographies, histoire de me décider. Je prends Beauté Fatale de Mona Cholet (valeur sure, j’ai déjà lu son livre sur les sorcières !), Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi, Rester Barbare de Louisa Yousfi et deux Bell Hooks (Tout le monde peut être féministe et A propos d’amour). Je termine par Cher connard de Virginie Despentes et En Vancances, Simone ! de Titiou Lecoq et Charline Vanhoenecker parce que j’ai un ado à la maison qui est fan de « Par Jupiter » (c’est évidemment le premier bouquin que je vais lire !).

Féminisme néo-libéral

Je lis avec effarement le livre de Jennifer Padjemi (Féminisme et pop culture). Le sujet m’intéresse, j’ai acheté ce livre avec enthousiasme, mais ce livre est réellement idiot. J’aurai du me méfier (écrit par une journaliste, il ressemble à un article baclé – la majorité des sources proviennent d’internet – et trop long).

Pour résumer, tout est la faute de l’oppression masculine, mais aussi des femmes blanches (les copines, bienvenue au club des mâles blancs !). Comment l’autrice nous le démontre-t-elle ? : c’est simple, il suffit de regarder les réseaux sociaux et les séries sur Netflix! Vraiment consternant… Je ne conteste pas que ces objets culturels aient une importance (d’ailleurs c’est pour cela que j’aime les analyser), mais il faut parvenir à les faire parler au-delà d’un égo trip stérile. Il faut avoir l’exigence de délirer au-delà de sa petite personne (si vous voulez des analyses fouillées et intelligente de la pop culture, allez plutôt lire la revue Audimat!). Ici, rien n’est démontré, les jugements sont à l’emporte-pièce comme les anathèmes. Bref, on a l’impression de lire une série de twittes qui confondent hashtag et concept. L’autrice s’en justifie en disant que le féminisme ne doit pas être trop compliqué (et confond donc « le compliqué » et « la complexité »). Le féminisme promu par Padjemi est celui qui permet de rester une hyper consommatrice qui écrase ses contemporain.es, et c’est très bien parce que ça prolonge les formes actuelles les plus agressives du capitalisme. Alors elle critique mollement les récupérations du marketing (les t-shirts imprimés de slogans « féministes » comme hapax de sa révolte !), mais une fois encore, elle confond slogan et pensée. C’est sûr que si l’on suit les préceptes de Padjemi, on a un catéchisme idiot et bien ficelé (bref, un catéchisme), qu’on sait où sont les méchants et qu’on s’accorde le rôle de gentille (je précise que je me suis arrêté un peu avant la centième page).

Féminisme conscient

J’enchaîne avec Mona Cholet (Beauté Fatale) et là, ça n’est vraiment pas la même limonade que Padjemi ! Le texte de Cholet est intelligent et met son propos dans une réelle perspective politique. Elle non plus ne fait pas de cadeaux aux autres féministes, mais c’est toujours argumenté. Les sujets sont proches, pourtant le livre de Cholet date de 2015… J’imagine que Padjemi la considère comme une bourgeoise blanche ; mais concrètement, il n’y a pas photo entre les deux textes. Cholet analyse la figure de la femme fatale et montre la manière dont ce paradigme est l’expression d’un modèle social qui apprend aux femmes à « désirer être désirer » et non à « désirer pour elles » (ce qui est l’apanage du regard masculin selon Cholet), à être sujet plutôt qu’objet. Elle décrit les étapes qui construisent ce mythe et la façon dont cette attitude infuse insidieusement les comportements des femmes, et pas seulement à travers la presse « féminine ». Bref, c’est fouillé, intéressant et engagé… et c’est complexe, mais pas compliqué (c’est ce qu’on apprend quand on prend au sérieux les essais fouillés et qu’on ne passe pas sa vie sur twitter par exemple !).

Féminisme lucide

Cher connard de Virgine Despentes est un chef d’œuvre. Lisez ce bouquin ! De mon point de vue Despentes les enfonce tous.

Son livre est un roman, mais il est bien plus puissant que la plupart des essais à ce sujet. Il relate un échange épistolaire entre un écrivain à succès dont la vie sentimentale est une catastrophe et qui vient de se prendre un #MeToo ; et une actrice d’une cinquantaine d’année qui sent bien qu’elle est à un tournant de sa carrière car elle ne ressemble plus à la femme fatale qu’elle était jadis. Bref, elle convoque deux clichés absolus, mais ce qu’elle en fait est fabuleux.

Au-delà des discussions passionnantes sur l’âge et les addictions, Despentes évoque la complexité des rapports de domination hommes/femmes-femmes/hommes. Ici, il n’y a pas vraiment de « méchant », chacun des personnages étant embourbé dans ses failles, ses contradictions, ses hésitations. Vous l’aurez compris, on est loin du catéchisme ou du livre de développement personnel. Cher connard est à l’opposé de l’aspect péniblement binaire et de la chouinerie qu’on trouve trop souvent dans les romans actuels sur le sujet (en gros soit : « nous les pauvres mâles, on est méchants avec nous et on ne comprend rien aux femmes d’aujourd’hui » à la Beigbeder et autres masculinistes nord-américains ; et de l’autre « les mecs sont tous des merdes, la preuve : ils se sont comportés comme ça avec moi. »). Sans parler du style de Despentes qui sonne parfaitement juste (c’est tout de même la reine des puchlines, ce qui n’est pas pour me déplaire !), elle parvient à rendre la complexité de ces questions dès lors qu’on laisse un temps la théorie de côté pour se concentrer sur ce qui se produit réellement dans nos existences : notre contingence qui est – quoi qu’on fantasme dans nos rêves de pureté – indépassable.

À mon sens, le moment le plus fort du livre est le monologue de Zoé Katana, la jeune militante féministe qui a posé un #MeToo à l’écrivain. Ce texte arrive à la fin du livre, au moment où après avoir été soutenue par les militantes féministes du net, elles commencent à la lâcher, puis la lyncher, en raison de contradictions qu’elles veulent bien relever dans les discours et les actes de leur camarade de lutte. À ce moment-là, Zoé Katana est au bord du gouffre, à deux doigts de sombrer totalement, non plus seulement en raison du traumatisme qu’elle a subit de la part du l’écrivain, mais en raison de la trahison de ses « sœurs ». Le message de Zoé Katana est en réalité un manifeste imparable2.

Despentes parvient à mettre des mots sur le malaise que j’ai pu ressentir devant certain.es militant.es (féministes, mais pas seulement) qui passent plus de temps à s’entre-tuer qu’à faire avancer la cause. Et finalement, ça vaut pour toutes les luttes, cette capacité de la gauche à se rassembler puis, quasi instantanément, à s’entre-tuer. Une vieille blague des années 1960 disait « quelle est la différence entre un conservateur et un gauchiste ? ». Réponse : « Si tu mets 10 conservateurs dans une pièce, tu auras 10 tendances différentes ; au bout d’une heure, ils auront décidé d’un chef commun pour partir à la conquête du pouvoir. Si tu mets 10 gauchistes dans une pièce, ils seront tous d’accord sur la nécessité de la révolution ; au bout x journées de débats, il y aura 10 tendances irréconciliables prêtes à s’entre-tuer ». J’ai essayé d’adapter cette blague à ma pratique militante (car fondamentalement, je suis un des 10 gauchistes de la blague) avec cette maxime « avant de désigner un.e ennemi.e dans ton propre camp, cite moi 10 allié.e.s ». Mais pour appliquer cette maxime, il faut renoncer à la pureté des dogmes et accepter que l’autre ne soit pas le miroir de nos vertus fantasmées.

Je garde les essais de Bell Hooks pour un prochain épisode…